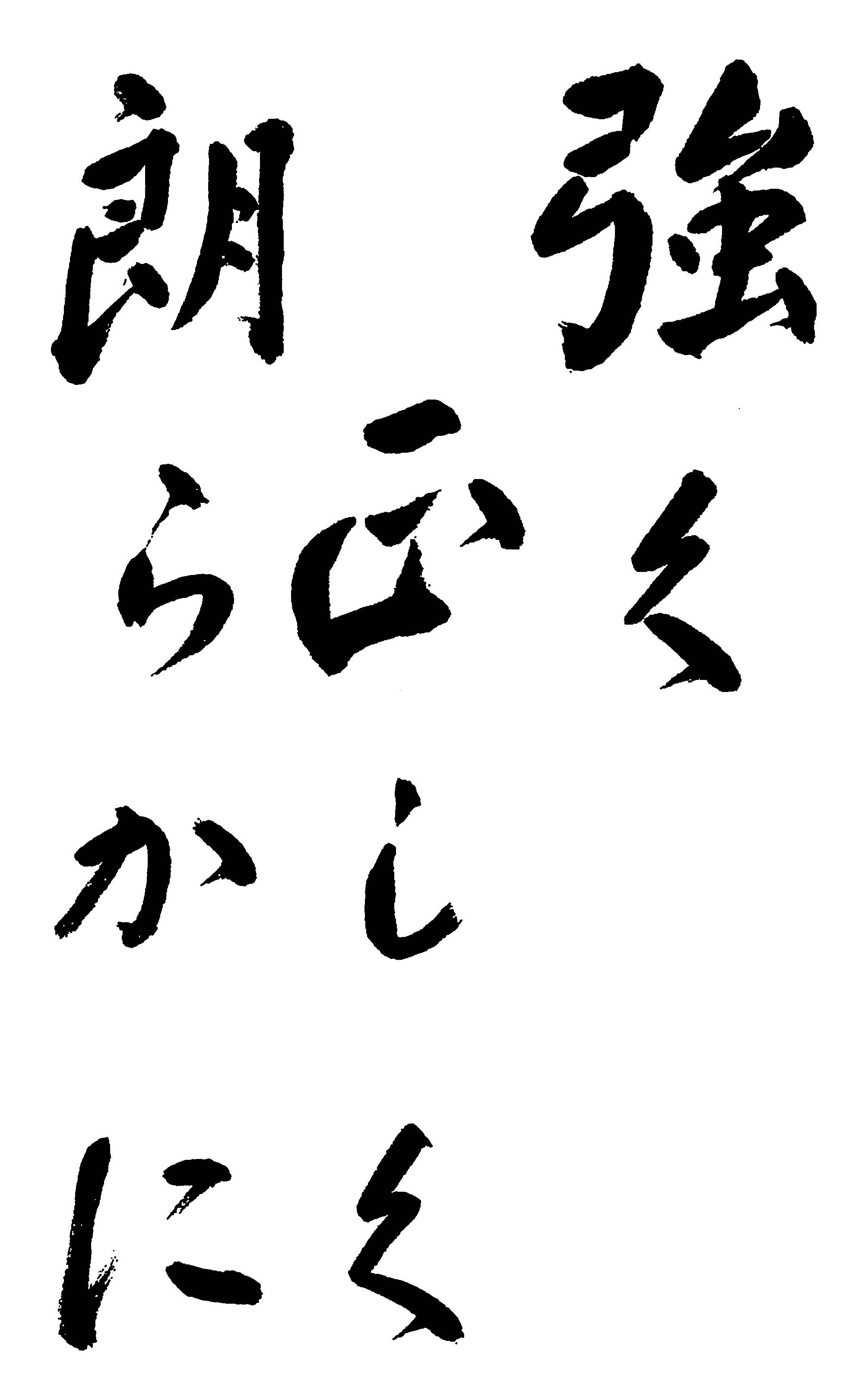

強く、正しく、朗らかに

この言葉は、高等師範附属中学校の中興の祖と言われる馬上孝太郎校長(在職1931~41年)が唱道され、本校の教育の原点として受け継がれてきた。本校の教育

教育方針・教育課程

沿革・校歌

本校の使命

本校は、筑波大学附属の中学校で、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて中等普通教育を行うとともに、筑波大学における生徒の教育に関する研究に協力し、かつ筑波大学の計画に従い、学生の教育実習の実施にあたる使命をもっています。

学校概要

教員数

校長1名,副校長1名,教員29名

生徒数

1学年200名(男女ほぼ同数)

(附属小学校からの入学者 120名,附属小学校以外からの入学者 約80名)

教育方針

校訓

-

- 揮毫:鎌田 正

教育目標

調和的な心身の発達と確かな知性の育成、ならびに豊かな個性の伸長を図るとともに、民主的社会の一員として人生を主体的に開拓し、すすんでは、人類社会の進展に寄与することができる人間を育成する。

育てたい資質

- 1 - 自主自律の精神

- 2 - 強い意志とたくましい実践力

- 3 - 積極的な創意と探究心

- 4 - 広い視野に立つ正しい判断力

- 5 - 明朗率直で誠実な態度

- 6 - 集団生活における協力と責任

- 7 - 人間愛にもとづく思いやりの心

教育課程

教育課程の領域構成図沿革

本校は明治5年、昌平黌跡(現文京区湯島1丁目5番)に創設された師範学校に端を発し、何回かの合併や校名変更をくりかえしている。

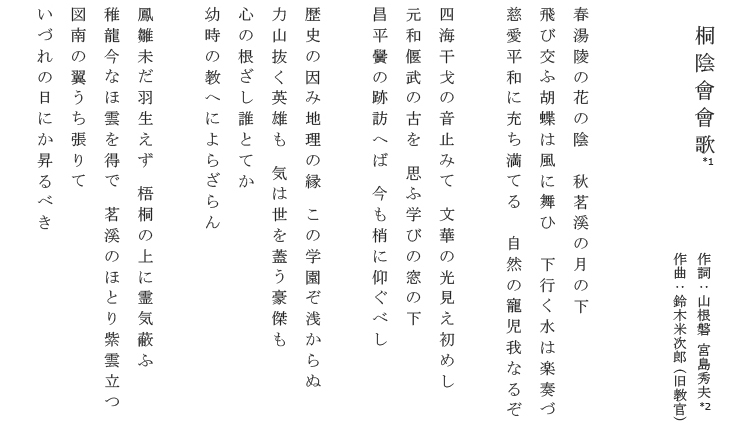

本校の校歌である桐陰會會歌は明治35年頃、当時の生徒と教師の手によって作られたものである。

その後何回かの移転のあと、現在の場所に落ち着き富浦寮や蓼科寮も建設されている。

太平洋戦争中は本校の生徒も学徒動員され、また校舎も終戦の年の5月に焼失した。

戦後は米国使節団が来校したり、ユネスコ実験学校に指定されたりと国際的にも様々な活躍をみせている。

昭和52年に英国元首相サッチャー女史の来校もあった。

その翌年に東京教育大学附属中学校・高等学校から筑波大学附属中学校・高等学校へと名を変え、現在に至っている。

| 1872(明治5年) | 神田昌平黌跡(現文京区湯島1丁目5番地)に師範学校を創設する。(後の高等師範学校) |

|---|---|

| 1873(明治6年) | 師範学校に附属小学校を設置。 |

| 1888(明治21年) | 高等師範学校に尋常中学科を新たに設置(本校の創立)し、教科を尋常小学科、高等小学科、尋常中学科とし、附属学校と改称。男子生徒の帽子と徽章を定める。 |

| 1890(明治23年) | 師校舎を神田一ツ橋通町に移転する。 校友会を創立する。 |

| 1893(明治26年) | 尋常中学科第1回卒業生(8名)を出す。 |

| 1896(明治29年) | 校舎をお茶の水の師範学校内に移転する。 附属小学校の名称を改め、附属尋常中学校並びに附属小学校と改称する。 |

| 1897(明治30年) | 師校友会を桐陰会と改称する。 |

| 1899(明治32年) | 附属尋常中学校を附属中学校と改称。 |

| 1903(明治35年) | 東京高等師範学校附属中学校と改称。 |

| 1910(明治43年) | 小石川大塚窪町本校内の新築校舎に移転する。 |

| 1928(昭和3年) | 校旗を制定する |

| 1929(昭和4年) | 長野県芦田村に高原寮(現 蓼科桐陰寮)を新設する。 |

| 1940(昭和15年) | 小石川区大塚町56(現在地)の新校舎に移転する。 |

| 1948(昭和23年) | 新制高校が発足する。2期制とする。 |

| 1949(昭和24年) | 東京教育大学附属中学校、東京教育大学附属高等学校と改称する。 |

| 1950(昭和25年) | 高校1年より男女共学が始まる。 |

| 1978(昭和53年) | 筑波大学に移管され、筑波大学附属中学校、筑波大学附属高等学校と改称する。 |

| 1988(昭和63年) | 創立100周年記念式を行う。「創立百年史」を発行。 |

| 1996(平成8年) | 中学・高校共用の体育館が完成する。 |

| 2003(平成15年) | 空調設備設置。グランド改修。情報実習室完成。 |

| 2004(平成16年) | 国立大学法人筑波大学に移管。 |

| 2005(平成17年) | 校内バリアフリー化、エレベータ設置。 |

| 2008(平成20年) | 創立120周年記念式を行う。 |

| 2010(平成22年) | 中学・高校共用のプール(全9コース)が完成する。 |

| 2014(平成26年) | 文部科学省よりスーパーグローバルハイスクール(SGH)の指定を受ける。 |

| 2014(平成26年) | 桐陰会館落成。 |

校歌

-

-

*1 桐陰会は本校生徒会の呼称、会歌は事実上の校歌。

*2 いずれも12回生・1903年卒